|

|

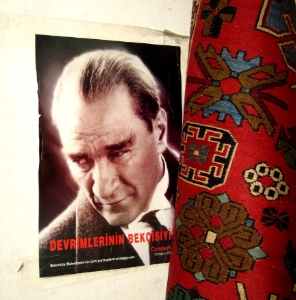

| Atatürk |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Atatürk (Mustafa Kemal) (1881-1938)

Fondateur et premier président de la République de Turquie, Mustafa Kemal est né à Salonique en 1881 (ville rattachée à la Grèce en 1912), dans une famille de petits fonctionnaires turcs dont les origines sont en Albanie et Macédoine. Après des études dans des écoles militaires à Salonique et Monastir, il sort officier d’infanterie de l’Ecole de guerre et de l’Académie militaire d’Istanbul. Dans l’opposition clandestine au despotisme du sultan Abdülhamid II, il est partisan d’un nationalisme turc centré sur l’Anatolie. Sa participation à la révolution des Jeunes Turcs en 1908 est discrète. Il commence sa carrière militaire contre l’Italie en 1911 en Tripolitaine (Libye), est attaché militaire en Bulgarie. Il voit l'Empire perdre ses dernières possessions européennes dans les guerres balkaniques (1912-1913). Son rôle majeur dans l’une des seules grandes victoires turques de la Première guerre, lors de la bataille des Dardanelles en 1915-1916 lui donne un grand prestige populaire. Il combat contre les Russes dans le Caucase en 1916, et contre la révolte arabe et les Anglais en Palestine en 1917. Le sultan l’éloigne d’Istanbul en le nommant inspecteur des Armées en Anatolie en 1919. Débarquant à Samsun, sur la mer Noire, il prend la tête de la résistance politique et militaire au démembrement de la Turquie prévu par le traité de Sèvres (1920).

Après le congrès national réuni à Sivas en septembre 1919, il dirige, à partir de l’Anatolie centrale des offensives contre la présence russe au Nord-Est, contre l’occupation française de la Cilicie, et surtout contre le débarquement grec à Smyrne, suivi de l’occupation grecque de l’Anatolie occidentale. Blond, les yeux gris-bleus, il est surnommé "le Loup gris" ("Boz kurt"), par référence à la tête de loup du drapeau des conquérants turco-mongols du XIIIe s. et aux mythes fondateurs des peuples turcs. Après ses victoires face aux Grecs, il reçoit en 1921 de la Grande Assemblée Nationale d’Ankara le titre de Ghazi ("Le Victorieux des Infidèles"). L’armistice de Mudanya en octobre 1922 suit de peu la reprise de Smyrne, et l’incendie de la ville. Kemal fait voter par l'abolition du sultanat le 1er novembre 1922, et le déplacement de la capitale d'Istanbul à Ankara. Il est élu président de la République le 29 octobre 1923, quand celle-ci est proclamée. Il dispose alors de pouvoirs pratiquement illimités pour fonder l'Etat nouveau, et essayer, comme d'autres régimes au même moment, de forger un "homme nouveau". En 1934, l’Assemblée lui attribue le patronyme d’Atatürk, qui signifie « le Turc père » ou « le Turc ancêtre », plutôt que «le père des Turcs ». Kemal est réélu président sans interruption jusqu'à sa mort à 58 ans, à Istanbul, le 10 novembre 1938, d'une cirrhose.

La révolution kémaliste doit être replacée dans la continuité d'un siècle de volonté d'une partie des élites ottomanes de moderniser l'Empire à travers les Tanzîmât, les Nouveaux-Ottomans puis les Jeunes-Turcs. A partir des modèles d'Europe occidentale (en particulier la France), des Lumières, du despotisme éclairé, de la Révolution Française, de l'Etat-nation, de l’Etat fort des années 1920 (Italie, URSS). Mustafa Kemal entend modeler une "civilisation turque moderne", ce qui doit passer par une rupture franche avec le passé, par l'adoption, de gré ou de force, de valeurs, de textes juridiques, de modes de vie, occidentaux: Etat de droit, législation civile et pénale, laïcité, etc. Il ne s'agit pas d'une marche graduelle et indolore, mais bel et bien d'une "révolution à toute vapeur", menée par un Etat jacobin autoritaire, quasi dictatorial dans les années 1930, sous le régime du parti unique jusqu’en 1946. En 1937, les « Six flèches du kémalisme » sont intégrées à la Constitution : la Turquie est un "Etat républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et révolutionnaire". Sa volonté modernisatrice s’inspirant largement du modèle républicain français, et ses réussites indéniables dans de nombreux domaines, sont particulièrement appréciées en France, où publicistes et hommes politiques (tel Edouard Herriot) ont beaucoup écrit sur la jeune République de Turquie.

La figure et les principes du fondateur restent, en Turquie, des références politiques et identitaires fortes: vaste mausolée à Ankara (inauguré en 1953); portraits géants sur les immeubles lors des fêtes nationales; bustes dans les écoles, les édifices publics, sur les places de village; citations au fronton des casernes, des écoles et bâtiments publics, des stades; profil ou portrait sur les timbres, les monnaies et les billets ; jour anniversaire du "Grand deuil" chaque 10 novembre, qui fige le pays à 9h05. La loi relative aux crimes contre Atatürk, votée en 1951, est toujours en vigueur. L'article 1 de cette loi sanctionne l'insulte envers la mémoire du fondateur de la République de Turquie par une peine de un à trois ans de prison. L'article 2 prévoit le doublement de la peine si le crime est commis par voie de presse.

L’historiographie contemporaine sur Mustafa Kemal commence à sortir des stéréotypes officiels figés dans les années 1930-1940. Elle tend à complexifier la personnalité du personnage, et à l'inscrire dans une continuité réformiste séculaire. Mustafa Kemal reste indubitablement une des grandes figures historiques du XXe siècle.

Jean-Paul Burdy

|

| © 2007 L. Schirmeyer |