|

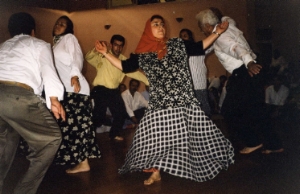

On désigne par le terme « alévis » un ensemble de groupes hétérodoxes et syncrétiques, que l’on estime constituer entre 10 et 25% de la population de Turquie. Ce groupe reste d’autant plus difficile à appréhender que l’unitarisme officiel le rend statistiquement invisible, et que sa tradition de dissimulation permet de taire cette identité quand elle peut s’avérer pénalisante. Les alévis présentent des similitudes avec certains groupes des Balkans (kizilbas de Bulgarie, bektachis d'Albanie) à l'Iran (ahl-e hakk) en passant par la Syrie (alaouites). Les éléments d'origine chiite de leur culte (adoration d’Ali, jeûne de muharrem…) s’intègrent à une interprétation ésotérique de l'islam et s’articulent à des pratiques spécifiques (cérémonies – cem ; dignitaires religieux – dede ; culte des pierres…) dont certaines sont probablement antérieures à l'islam et auxquelles il reste difficile d’attribuer une origine précise. De ce fait, les musulmans orthodoxes oscillent entre leur dénier la qualité même de musulmans et les assimiler à l'islam en leur niant toute spécificité ou en rapportant cette dernière à des « déviances » désormais caduques. Les autorités - pour qui l'alévité représente tout au plus un phénomène culturel - nient sa spécificité ou la traitent sur un mode folklorique. On désigne par le terme « alévis » un ensemble de groupes hétérodoxes et syncrétiques, que l’on estime constituer entre 10 et 25% de la population de Turquie. Ce groupe reste d’autant plus difficile à appréhender que l’unitarisme officiel le rend statistiquement invisible, et que sa tradition de dissimulation permet de taire cette identité quand elle peut s’avérer pénalisante. Les alévis présentent des similitudes avec certains groupes des Balkans (kizilbas de Bulgarie, bektachis d'Albanie) à l'Iran (ahl-e hakk) en passant par la Syrie (alaouites). Les éléments d'origine chiite de leur culte (adoration d’Ali, jeûne de muharrem…) s’intègrent à une interprétation ésotérique de l'islam et s’articulent à des pratiques spécifiques (cérémonies – cem ; dignitaires religieux – dede ; culte des pierres…) dont certaines sont probablement antérieures à l'islam et auxquelles il reste difficile d’attribuer une origine précise. De ce fait, les musulmans orthodoxes oscillent entre leur dénier la qualité même de musulmans et les assimiler à l'islam en leur niant toute spécificité ou en rapportant cette dernière à des « déviances » désormais caduques. Les autorités - pour qui l'alévité représente tout au plus un phénomène culturel - nient sa spécificité ou la traitent sur un mode folklorique.

La grande diversité des alévis, tant sur le plan linguistique – à côté d'une majorité turcophone, on compte d'importants groupes kurdophones, zazaphones et arabophones – que sur celui du culte, voire du dogme, rend toute tentative de classification difficile. Massivement ruraux et marginalisés sous l'Empire ottoman, les alévis se sont socialement différenciés avec l'avènement de la République, l'exode rural puis la migration internationale. Originaires principalement d'Anatolie centrale et orientale et de certaines zones de la côte méditerranéenne, ils se sont implantés dans les métropoles. Beaucoup sont devenus ouvriers ou fonctionnaires, mais aussi avocats ou ingénieurs ; certains ont accédé à des postes de responsabilité syndicale ou politique, même s'ils restent sous-représentés parmi les décideurs politiques et dans le monde des affaires.

Cette diversité est également avérée sur un plan politique. La lecture majoritaire des alévis comme des soutiens inconditionnels de Mustafa Kemal et de la République omet souvent les révoltes soutenues en majorité par des alévis (Koçgiri en 1921, Dersim en 1936-1938) et des soutiens alévis plus qu’occasionnels au parti démocrate dans la décennie 1950. Dans les années 1960-70, on assiste à un resserrement à gauche, parallèle à l’échec d’un parti alévi, le Parti de l’Unité. Aujourd’hui, on assiste à une diversification des comportements électoraux, même si les affinités avec la gauche restent perceptibles. En tout état de cause, aucun parti ne soutient spécifiquement les intérêts alévis.

Depuis la fin des années 1980, des revendications alévies se sont autonomisées autour de demandes comme la non-discrimination et la liberté religieuse, à la fois en Turquie et en migration. Ces mobilisations identitaires ont été nourries par les violences de Sivas en 1993 - les participants à une manifestation culturelle de gauche à connotation alévie ont alors été attaqués par des manifestants de droite religieuse et nationaliste, faisant 37 victimes - et de Gazi en 1995 – dans cette périphérie stambouliote à forte population alévie, les manifestants protestant contre un attentat ont été chargés par les forces de l’ordre, la répression des troubles totalisant vingt victimes. L’alévité est devenue un sujet âprement débattu publiquement, et est aujourd’hui beaucoup moins tabou qu’auparavant. Ce mouvement « aléviste » est cependant très divisé : alors que certains réclament l’abolition des cours obligatoires de religion à l’école, d’autres revendiquent l’intégration en leur sein de modules sur l’alévité ; alors que les premiers militent pour l’abolition pure et simple du Diyanet, les seconds demandent que cette institution fasse une place aux alévis. Ces demandes divergentes se répercutent sur les définitions que ses défenseurs donnent de l’alévité – selon certains une branche de l'islam, pour d’autres une religion propre, pour les derniers une tradition de résistance contre l’oppression -, entretenant la confusion. Jusqu'à présent, ce mouvement articulé surtout autour d’associations et de publications a échoué à obtenir la satisfaction de ses revendications en Turquie. Quand les autorités répondent à ces demandes, c’est en intégrant l’alévité dans l’islam majoritaire et en en minimisant les spécificités. Depuis la fin des années 1980, des revendications alévies se sont autonomisées autour de demandes comme la non-discrimination et la liberté religieuse, à la fois en Turquie et en migration. Ces mobilisations identitaires ont été nourries par les violences de Sivas en 1993 - les participants à une manifestation culturelle de gauche à connotation alévie ont alors été attaqués par des manifestants de droite religieuse et nationaliste, faisant 37 victimes - et de Gazi en 1995 – dans cette périphérie stambouliote à forte population alévie, les manifestants protestant contre un attentat ont été chargés par les forces de l’ordre, la répression des troubles totalisant vingt victimes. L’alévité est devenue un sujet âprement débattu publiquement, et est aujourd’hui beaucoup moins tabou qu’auparavant. Ce mouvement « aléviste » est cependant très divisé : alors que certains réclament l’abolition des cours obligatoires de religion à l’école, d’autres revendiquent l’intégration en leur sein de modules sur l’alévité ; alors que les premiers militent pour l’abolition pure et simple du Diyanet, les seconds demandent que cette institution fasse une place aux alévis. Ces demandes divergentes se répercutent sur les définitions que ses défenseurs donnent de l’alévité – selon certains une branche de l'islam, pour d’autres une religion propre, pour les derniers une tradition de résistance contre l’oppression -, entretenant la confusion. Jusqu'à présent, ce mouvement articulé surtout autour d’associations et de publications a échoué à obtenir la satisfaction de ses revendications en Turquie. Quand les autorités répondent à ces demandes, c’est en intégrant l’alévité dans l’islam majoritaire et en en minimisant les spécificités.

Cependant, ces revendications semblent avoir plus de portée à l’étranger. Depuis 2000, différentes associations alévies ont obtenu le statut de « communauté religieuse » en Allemagne. Enfin, la question alévie a été inscrite à l’agenda européen de la Turquie depuis la décennie 2000 et la Commission européenne appelle dans chaque rapport les autorités à modifier leur attitude.

Elise Massicard

Mars 2007

|

On désigne par le terme « alévis » un ensemble de groupes hétérodoxes et syncrétiques, que l’on estime constituer entre 10 et 25% de la population de Turquie. Ce groupe reste d’autant plus difficile à appréhender que l’unitarisme officiel le rend statistiquement invisible, et que sa tradition de dissimulation permet de taire cette identité quand elle peut s’avérer pénalisante. Les alévis présentent

On désigne par le terme « alévis » un ensemble de groupes hétérodoxes et syncrétiques, que l’on estime constituer entre 10 et 25% de la population de Turquie. Ce groupe reste d’autant plus difficile à appréhender que l’unitarisme officiel le rend statistiquement invisible, et que sa tradition de dissimulation permet de taire cette identité quand elle peut s’avérer pénalisante. Les alévis présentent Depuis la fin des années 1980, des revendications alévies se sont autonomisées autour de demandes comme la non-discrimination et la liberté religieuse, à la fois en Turquie et en migration. Ces mobilisations identitaires ont été nourries par les violences de Sivas en 1993 - les participants à une manifestation culturelle de gauche à connotation alévie ont alors été attaqués par des manifestants de droite religieuse et nationaliste, faisant 37 victimes - et de Gazi en 1995 – dans cette périphérie stambouliote à forte population alévie, les manifestants protestant contre un attentat ont été chargés par les forces de l’ordre, la répression des troubles totalisant vingt victimes. L’alévité est devenue un sujet âprement débattu publiquement, et est aujourd’hui beaucoup moins tabou qu’auparavant. Ce mouvement « aléviste » est cependant très divisé : alors que certains réclament l’abolition des cours obligatoires de religion à l’école, d’autres revendiquent l’intégration en leur sein de modules sur l’alévité ; alors que les premiers militent pour l’abolition pure et simple du Diyanet, les seconds demandent que cette institution fasse une place aux alévis. Ces demandes divergentes se répercutent sur les définitions que ses défenseurs donnent de l’alévité – selon certains une branche de l'islam, pour d’autres une religion propre, pour les derniers une tradition de résistance contre l’oppression -, entretenant la confusion. Jusqu'à présent, ce mouvement articulé surtout autour d’associations et de publications a échoué à obtenir la satisfaction de ses revendications en Turquie. Quand les autorités répondent à ces demandes, c’est en intégrant l’alévité dans l’islam majoritaire et en en minimisant les spécificités.

Depuis la fin des années 1980, des revendications alévies se sont autonomisées autour de demandes comme la non-discrimination et la liberté religieuse, à la fois en Turquie et en migration. Ces mobilisations identitaires ont été nourries par les violences de Sivas en 1993 - les participants à une manifestation culturelle de gauche à connotation alévie ont alors été attaqués par des manifestants de droite religieuse et nationaliste, faisant 37 victimes - et de Gazi en 1995 – dans cette périphérie stambouliote à forte population alévie, les manifestants protestant contre un attentat ont été chargés par les forces de l’ordre, la répression des troubles totalisant vingt victimes. L’alévité est devenue un sujet âprement débattu publiquement, et est aujourd’hui beaucoup moins tabou qu’auparavant. Ce mouvement « aléviste » est cependant très divisé : alors que certains réclament l’abolition des cours obligatoires de religion à l’école, d’autres revendiquent l’intégration en leur sein de modules sur l’alévité ; alors que les premiers militent pour l’abolition pure et simple du Diyanet, les seconds demandent que cette institution fasse une place aux alévis. Ces demandes divergentes se répercutent sur les définitions que ses défenseurs donnent de l’alévité – selon certains une branche de l'islam, pour d’autres une religion propre, pour les derniers une tradition de résistance contre l’oppression -, entretenant la confusion. Jusqu'à présent, ce mouvement articulé surtout autour d’associations et de publications a échoué à obtenir la satisfaction de ses revendications en Turquie. Quand les autorités répondent à ces demandes, c’est en intégrant l’alévité dans l’islam majoritaire et en en minimisant les spécificités.